恩田陸さんの短編小説「珈琲怪談」、作品内に出てくる喫茶店特定の第6回、最終回です。

第1回はこちらから。

珈琲怪談Ⅵ(第6章)は再び第1章の舞台・京都に戻ってきました。小説の初出は小説幻冬2025年2月号と3月号です。

第1章の初出が2014年なので、初回から11年の年月が経っています。締めくくりの第6章はどんな喫茶を選んでいるのでしょうか。作中人物が訪れたであろう喫茶店、特定していきたいと思います。

目次

【1軒目】虎屋菓寮 京都一条店

京都御所の西で、住宅街の中にあり、老舗和菓子屋の甘味喫茶。「虎屋菓寮 京都一条店」がモデルと思われます。

この庭を眺めながら4人並んでいたんですね。気持ちの良い庭園です。

多聞が食べた「うまい汁粉」と「箸休めの塩昆布」はこちらですね。

気になった部分を深掘りしてみた①

●今はフレンチの菓子でも抹茶味がある

フランスでは抹茶に対して「高級で健康的な素材」というイメージがあるそうです。パティシエの間ではチョコやフルーツとの組み合わせで風味の深さを表現できるとして高評価を得ているとのこと。

フランスでの抹茶ブームは10年くらい前から。こちらはパリ市内で3店舗運営している「初代(Shodai Matcha)」。レビューも高評価です。

●京都にあるギャラリーが併設されていて坪庭がある喫茶室

坪庭がある喫茶はいくつか見つかりましたが、作中の描写「坪庭には何も無く、白い砂の枯山水(石庭)」に該当する場所は見つけられませんでした。

●京都御所の自転車の轍が1本だけ

京都御所の自転車によるわだちは「御所の小道」や「御所の細道」などと呼ばれています。自転車同士がすれ違う際には「男性は女性に、若者は年配に道を譲る」というローカルルールがあるそうです。

●「けものみちだ」

京都御所のわだちを「けものみち」に例えていましたが、そもそも獣道が何故できるのか調べてみました。

1.動物が過去に安全だった道を繰り返し使っている。視界が開けていて周囲が確認しやすく、敵に襲われにくいルートであることが多い。

2.一度踏みならされた道を歩く方がエネルギーロスが少ない。

3.親から子へと移動ルートが引き継がれたり、仲間の行動を真似したりすることで、同じ道を使う傾向が強まる。

4.匂いや足跡で情報を残すことが多く、それが他の個体にも「ここを通れ」と示すサインになる。

獣道は「動物たちの長年の知恵と習慣の結晶」であり、決まったルートになっているのは効率と安全を求めた結果だと考察されています。

人もまた動物。京都御所のわだちも「けものみち理論」に則っているみたいですね。

●ロアルド・ダールの短編の「子供が絨毯の特定の色しか踏んじゃダメ」という作品

この作品はロアルド・ダールの短編小説「The Wish(願い)」。1953年に発表され、短編集「Someone Like You(あなたに似た人)」に収録されています 。

●シャイニングに出てくるホテルの絨毯の柄が怖い

東京の日本橋の商業施設「コレド室町2」にあるシネコン「TOHOシネマズ日本橋」のエントランスやチケットカウンターのカーペットがなぜか「シャイニング模様」。ここでカーペットを撮っている人がいたら100%キューブリックファンです。 pic.twitter.com/dh41bwOghO

— KUBRICK.blog.jp (@KubrickBlogjp) September 8, 2016

この柄の絨毯、ファンの間では「シャイニングカーペット」と呼ばれています。元々はインテリアデザイナーのデービッド・ヒックスが1960年代にデザインした「ヒックス・ヘキサゴン」と呼ばれるもの。ヒックスの哲学は「古典とモダンの融合」で英国王室や大企業・富裕層の邸宅などを多く手がけています。映画『シャイニング』は1980年公開。視覚的に不安感を与えるため、赤・オレンジ・黒の「何かがおかしい」と感じさせる色使いにしたそうです。

●アジアの富裕層は日本のホテルにスーツケースを捨てる

特に中国人観光客の間で、買い物で荷物が増えた際に古いスーツケースをホテルや空港に放置するという事例が発生しています。関西国際空港では2018年に369個のスーツケースが放置されました。この状況を受け、関西国際空港は2018年8月から不要になったスーツケースを無料で引き取る「スーツケースリユースサービス」を開始しています。

【2軒目】KAFE工船

京都御所を抜けて幹線道路へ出ていく方面にある、全体が白でプロレタリア文学の小説のタイトルをもじった店名。モデルになっているのは「KAFE工船」のようです。

プロレタリア文学とは、労働者階級(プロレタリア)の立場から社会の不平等や搾取を告発し、革命や社会変革を訴える文学のこと。1920〜30年代の日本で盛んになり、小林多喜二の「蟹工船」はその代表作。

「まんがで読む蟹工船」なんてのがあるんですね。

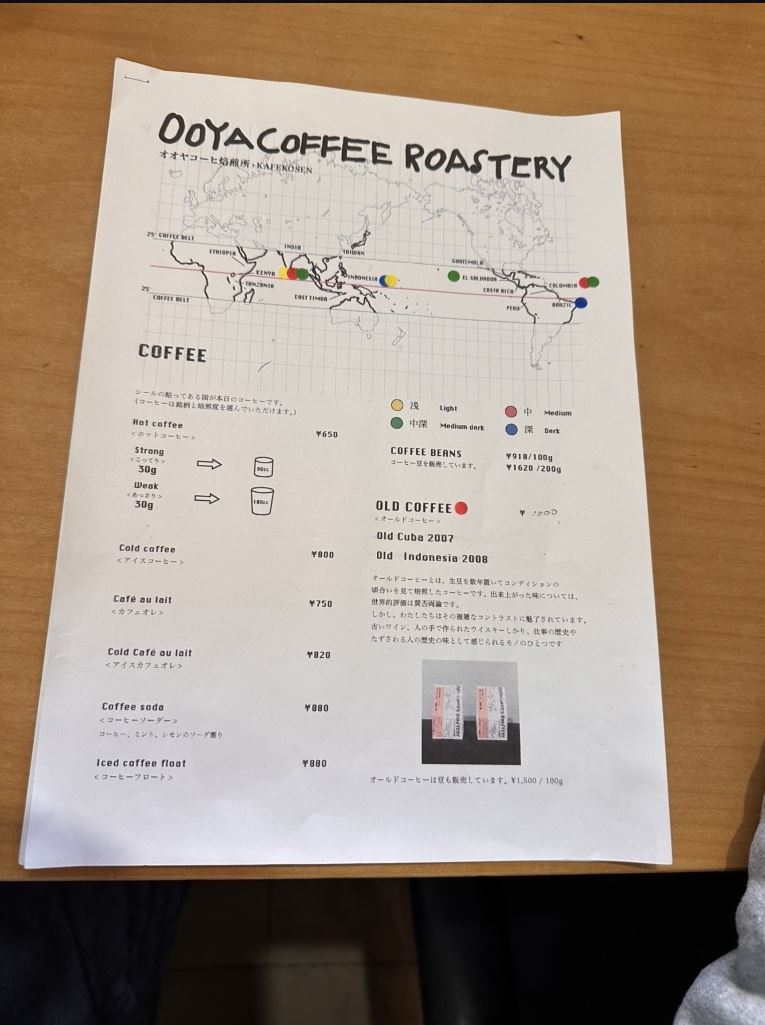

「メニューに世界地図が入っていて、この日飲めるコーヒーの産地に小さな丸シールが貼ってある」はこちらですね。海外からコーヒー豆が運ばれてきたのが視覚的によくわかります。

気になった部分を深掘りしてみた②

●尾上家の「赤絵の大きな鉢」

「赤絵(あかえ)」は陶磁器の装飾技法の一つで、赤を主体とした上絵付けのこと。江戸時代初期に中国の景徳鎮の赤絵磁器に影響を受け、有田焼(伊万里焼)などで作られるようになった。

●昔の掃除機は重い

昭和(1960〜1980年代)の掃除機は金属製ボディでモーターも大きかったため、重さは6~10kg前後だった。現在は樹脂製ボディとコンパクトモーターにより3~5kg程度(スティック型は1.5kg~3kg)と半分以下に。

●昔の革のカバンって重い

昔は厚手の本革で金属フレームなどが入り頑丈だったためビジネスバッグで約2.5~4kgだった。(現在は約1〜1.5kg、革製でも2kg以下)

●デジャ・ビュについて

デジャ・ビュ(Déjà vu)はフランス語で「すでに見た」という意味で、実際には初めて経験することを「以前にも体験したことがある」と感じる錯覚現象のこと。日本語では「既視感(きしかん)」。

なお、逆の内容の「見慣れたはずが初めてに感じる」という現象にもジャメ・ヴュ(Jamais vu)という名前があります。日本語では「未視感」。

【3軒目】INDÉPENDANTS(アンデパンダン)

レトロなデザインのビルで入口の左右にアール・デコ風の立派な柱があり、ビルの名前が創建された年。中京区の「1928ビル」の地下にある「INDÉPENDANTS(アンデパンダン)」がモデルと思われます。

1928ビルは、京都市役所を手掛けた建築家・武田五一の設計で1928年に建てられ、現在は京都市の登録有形文化財に指定されています。

もともと毎日新聞社京都支局として使用されていました。

アンデパンダンは1998年のビルのリノベーション時にオープン。店名はフランス語で「独立」や「自主性」を意味する言葉で、京都らしい文化・新たな出会いなどが生まれる自由な空間になってほしいという想いが込められているそうです。

こちらは「真鍮のドアノブのついた年代物のドア」。

奥にアップライトピアノもあります。

気になった部分を深掘りしてみた③

●「うわっ、アングラだ」

「アングラ」は英語の underground(地下・反体制) に由来し、欧米では1950年代〜60年代にかけて主に反体制的な芸術やカルチャーを指して使われた。日本では1960年代後半から「アングラ」がカルチャー用語として使われ始め、主に演劇界や前衛芸術の世界で定着。「反体制」「前衛的」「実験的」な文化の総称として使われていたが、1980年代以降は「インディペンデント」「サブカルチャー(サブカル)」などの言葉に吸収されていった。

●水島が言う台湾にある外資系のホテルで元々処刑場で高層階に幽霊に出る噂があるところ

これは「グランド ハイアット 台北」です。清朝時代や日本統治時代の処刑場・刑務所跡地だったという説があり、開業当初から「幽霊が出る」「夜に奇妙な音がする」といった噂が絶えず、台湾のネット掲示板や都市伝説系の記事でたびたび取り上げられました。

「ビカビカの自動ドアの両側のおふだの絵」はこちらです。

この護符はホテル開業時に風水師から贈られたもので、「悪霊除け」ではなく「開運祈願」の意味合いがあったとか。しかし都市伝説や噂が広まったこともあり2015年の改装時にこの護符を撤去、今は警備員のアート彫刻像が設置されています。

●自動ドアが反応しない人、体重に反応していた

1950年代〜1980年代頃は圧力センサー付きマットを設置した「マット式(体重感知型)」 が主流だった。約10〜20kg以上で反応し、調整は可能。風や小動物では反応しないため誤作動が少ないが、維持費が高い。マット式の年間メンテナンス費の目安は約3万〜6万円、マットの劣化交換は3〜10年周期。マット内部の断線故障リスクなどもあり、低コストで壊れにくい赤外線式へと移行していった。

●猫の香箱座り

香箱とは香木や薫香料を収納する蓋付きの箱のこと。裕福な家の娘の嫁入り道具の1つでもあった。猫がこの形に座ることを「香箱を作る」「香箱を組む」という。

香箱座りは猫が程よくリラックスしていることを示しているそうです。(すぐに逃げられる態勢でもあるので、リラックスと少しの緊張が混ざっている) また、冷えやすい脚を身体側に折り曲げて温められるので「部屋の温度が低い」という可能性もあるとのこと。

●看板猫の黒猫の瞳孔が針みたいに細くなる

警戒・集中・怒り・興奮状態、まぶしいときに猫の瞳孔は細く針のようになる。視野が狭くなるが、光量を制御することでピント精度が上がって被写界深度が深くなり、相手との距離を正確に測って飛びかかることができるようになる。

【4軒目】六曜社 珈琲店

珈琲怪談の最後の店は、第1章の最後の店として選ばれた「六曜社 珈琲店」でした。

ぜひお店を訪問して「コーヒーの闇で生の実感を味わう」を体験したいところです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

「珈琲怪談」の喫茶店特定、コーヒー好きとして気になったので色々調べさせていただきました。

歴史情緒のある店や趣きのある店舗ばかりで店選びが抜群だったので、ぜひ聖地巡礼をしたいところです。

なお、最終章の歩行距離は3.7km。歩行時間は52分。散策に程よい距離というのも魅力です。

今回の作品を読んで、作中人物の塚崎多門に興味が出てきました。恩田陸さんの塚崎多聞シリーズは「月の裏側」「不連続の世界」、そして「珈琲怪談」の3作。前2作も読んでみたいなと思います。

珈琲怪談

恩田 陸 (著)

月の裏側

恩田 陸 (著)

不連続の世界

恩田 陸 (著)