恩田陸さんの短編小説「珈琲怪談」、作品内に出てくる喫茶店特定の第4回です。

第1回はこちらから。

珈琲怪談Ⅳ(第4章)は兵庫県の神戸が舞台。

横浜と同じ港町で、異国文化との交流による魅力的な洋式建築が多数あります。作中人物が訪れたであろう喫茶店、特定していきたいと思います。

目次

【1軒目】北野坂にしむら珈琲店

1軒目。神戸の有名な坂の途中にあるクラシカルな洋館の中の喫茶店。「北野坂にしむら珈琲店」がモデルだと思われます。

1948年創業の「にしむら珈琲店」が1974年に開店した北野坂店は日本初の会員制喫茶店で、政界や財界・芸能界の名だたる人が通った名店。1995年の阪神大震災をきっかけに一般の人も利用できるように開放されました。

芸能人では黒柳徹子さんや美輪明宏さんに大竹しのぶさん、松下幸之助さんに中内功さんといった経済界のトップの方も会員だったそうです。

作中の「サイドテーブルに小さなランプ、淡いパステルカラーの陶器の人形の上にキノコの形をしたランプ」はこちらだと思います。

イタリアのDeMain(ドマン)のテーブルランプ、陶器人形シリーズはいろんな種類が販売されています。にしむら珈琲店にあるのは「小鳥と女の子」のようです。

k789 アンティーク調 陶器製テーブルランプ

小鳥と女の子 西洋人形 50㎝

気になった部分を深掘りしてみた①

●夢野久作のドグラ・マグラの柱時計

小説・ドグラマグラの冒頭に柱時計の描写が出てきます。

…………ブウウ――――――ンンン――――――ンンンン………………。

私がウスウスと眼を覚ました時、こうした蜜蜂みつばちの唸うなるような音は、まだ、その弾力の深い余韻を、私の耳の穴の中にハッキリと引き残していた。

それをジッと聞いているうちに……今は真夜中だな……と直覚した。そうしてどこか近くでボンボン時計が鳴っているんだな……と思い思い、又もウトウトしているうちに、その蜜蜂のうなりのような余韻は、いつとなく次々に消え薄れて行って、そこいら中がヒッソリと静まり返ってしまった。

この柱時計、モデルとなったのがこちらのユンハンス製の掛け時計です。動画で音を聞くことができます。

ドグラマグラの時計 展示

今回の研究大会では、研究会会員のご厚意により、ドグラマグラで登場する時計と同型のユンハンス製の掛け時計を展示いたします。本物の音色は、当日に会場でお楽しみください。#夢野久作 #ドグラマグラ #時計 #夢野久作と杉山三代研究会 pic.twitter.com/VIX9xBjAkN

— 夢野久作と杉山三代研究会 (@yumeno3sugi) March 2, 2019

●坂を登ると正面は山

北野坂の先にそびえるのは、六甲山系の再度山(ふたたびさん・標高470m)。神戸は海から山までが近く、2~3km程度です。

●日本のコーヒー文化発祥の地

明治時代の1868年に神戸港が開港し、外国人居留地が形成されて欧米人が日常的にコーヒーを飲んだことから「生活に根ざしたコーヒーの楽しみ方が広がった始まりの地」とされています。

「コーヒーが最初に伝わった場所」なら、江戸時代(18世紀前半)にオランダ商人が出入りしていた長崎です。

→【その他の発祥について】

マラソン … 1909年に日本初の本格的なマラソン大会「マラソン大競走」が開催された。距離は、神戸の湊川から大阪の西成大橋東端までの約32キロ。

ジャズ … 1923年に日本初のプロジャズバンド「ラフィング・スターズ」が結成され、旧神戸オリエンタルホテルでジャズを演奏。外国人居留地でジャズ演奏が盛んだったことから。

バウムクーヘン … 1919年に広島の物産展でドイツ人カール・ユーハイムが日本初のバウムクーヘンを販売。のちに神戸で店を開いて普及の地となった。

●モロゾフが初めてバレンタインチョコを売り出した

1932年にモロゾフが日本で初めて「バレンタインデーにチョコレートを贈る」というスタイルを紹介。1935年には日本の英字新聞「The Japan Advertiser」にてバレンタインデーに恋人にチョコレートを贈る広告も掲載していました。ただ、当時はほとんど浸透せずに戦争の影響などで風習は途絶え、1950〜60年代に百貨店や菓子メーカー(森永製菓など)がプロモーションを展開して本格的に定着した。

●江戸川乱歩の「D坂の殺人事件」

団子坂の名前の由来は「坂の下に団子屋があったから」という説や「急な坂なので雨の日に転ぶと団子のように泥まみれになるから」という説がある。

ちなみに団子坂の斜度は最大勾配が約10%(5.7度)、平均勾配が約6~7%。神戸の北野坂の斜度も最大勾配が約10%前後で平均勾配が約6〜7%とほぼ同じ。

●阪急電車の抹茶色の布張りの座席

引用:阪急電鉄「車両まめ知識」

阪急電車の緑色の座席、正式名称は「ゴールデンオリーブ」です。昔は赤褐色や紺色の時代もあったそうですが、1960年以降はゴールデンオリーブが主流に。従来色に比べて車内が明るく広く見える効果もあるそうです。

●黒田の「手当たり次第、アトランダム、という感じ

「アトランダム」と「ランダム」は意味としては似ているが、使われ方に微妙な違いがある。

「ランダム random」は、主に物の名前を表す言葉(名詞)に使う。例:「ランダムなパスワード」 現代的・科学的・カジュアルな印象。

「アトランダム at random」は、主に動作を表す言葉(動詞)に使う。例:「数字をアトランダムに選ぶ」明治〜昭和初期に文語・評論などでよく使われた。

【2軒目】御影ダンケ(本店)

バターコーヒーが有名で、元町に支店があるといえば「御影ダンケ」がモデルで間違いないです。

阪急御影駅から徒歩1分の老舗喫茶店で創業は1977年。焙煎直後の豆にバターを染み込ませた「バターブレンドコーヒー」が名物です。

引用:御影ダンケ

バターコーヒーといえば2014年頃に「バレットプルーフコーヒー」というグラスフェッドバターを入れて飲むコーヒーが流行りました。

ちなみにコーヒーの歴史としては、9世紀ごろにエチオピアでギー(澄ましバター)をコーヒーに混ぜて飲む習慣があったと言われています。

御影ダンケさんは通販されているので、バターコーヒーが気になった方はお取り寄せもできます。

■御影ダンケ 通販ページ

http://mikage-danke.jp/shop/index.cgi

気になった部分を深掘りしてみた②

●北海道で池の中に「幸運の像」がある観光地は?

「池の中」に「撫でるとご利益がある像」がある場所は見つかりませんでした。

●雫石事故とは

1971年7月30日、訓練中の自衛隊機が岩手県雫石の上空で全日空機に衝突した事故。自衛隊機の乗員は脱出に成功したが、旅客機の乗客155名と乗員7名の計162名全員は亡くなった。夏休み中で家族連れや修学旅行生も多く、世間は深く悲しんで大きな社会的問題になった。この事故により、民間機と自衛隊機の空域の再編や航空交通管制の強化が行われた。

●損害保険のCM ビジネスマンがビリヤードの球をすれすれで避ける映像

【YouTube】1982年CM 東京海上火災保険 危険がいっぱい

これ、CGなどの合成技術を使っておらず全部実写です。体育館ほどの大規模なセットで、数十キロのビリヤードの球や数百キロのキューを実際に動かしてスタッフは汗だくで作業していたそうです。

●水島「なんだか、方違え(かたたがえ)したくなったな」

方違えは陰陽道にもとづいた風習で、外出するときなどにその方角の吉凶を占って方角が悪ければいったん別の方向に出かけ、目的地の方角が悪い方角にならないようにすること。水島は「縁起が悪そうだから別の場所へいく」という比喩的な意味の使い方をしています。

●「生存にも理念にも関わりのない奇矯な目的で、」

奇矯(ききょう)… 行動・思想傾向が普通の人とは変わっていて激しいこと。常識や一般的な基準から外れた異常さを強調する言葉。ネガティブな意味だけではなく、ある種のユニークさや個性として捉えられる場合もある。

●おにぎりに味噌を塗って焼く「献残焼き」

引用:コトバンク「献残焼き」

「献残焼き」は、主に学校給食や法事・団体の食事の場などで余った料理(献上品の残り)をあとでまとめて焼いたり再利用したりする料理のこと。新潟では「けんさん焼き」「けんさし焼き」「けんしん焼き」「けんさ焼き」ともいい、それらの名前の由来は「上杉謙信が戦時に兵糧として、冷めてかたくなってしまったおむすびを剣先に刺して焼いて食べた」のがはじまりだとも言われています。

●「神棚とか仏壇にご飯を上げる金属製のステムの付いた御椀」

正式名称は「仏飯器(ぶっぱんき)」。この形は、神仏に食べ物や供物を捧げるときの正式な器に由来しているそうです。金属製(真鍮や銅、合金)が多いのは「日常と区別される清らかなもの」という意味合いがある。

【3軒目】六珈(ろっこ)

御影駅から隣の六甲駅までは徒歩約30分。

神戸六甲線を進むと、八幡様(六甲八幡神社)の木々や大きなカーブが見えてきます。

小さい縦長の「COFFEE」看板がある、曇りガラスのドアとシンプルな木枠の窓。「六珈(ろっこ)」がモデルと思われます。

2011年にオープン。普段とは違う特別なくつろぎを保つために、あえて目立たない店構えにされたとのこと。開店当初は美容室と間違われたりしたそうです。

作中通り、ホットサンドの切り落としにホイップクリームが載っています。

気になった部分を深掘りしてみた③

●ディナータイムのハシゴ酒で渡り歩いた店

1軒目、「ガード下の老舗居酒屋」しかヒントが無いのですが、100年以上続いている有名な人気店「森井本店」なのではと思います。店内には昭和の雰囲気が漂い、名物の「金盃酒造の樽酒」はこの店でしか味わえない希少な酒で全国から日本酒通が集まるそう。

2軒目の「老舗ライブハウス」は、神戸のジャズ文化を牽引してきた「ジャズライブ&レストラン SONE(ソネ)」かなと。石造りの外観とレトロな雰囲気の店内で、一流ミュージシャンの生演奏を間近で楽しめます。

3軒目の「老舗のカクテルバー」は、神戸を代表する老舗バー「SAVOY KITANOZAKA(サヴォイ キタノザカ)」あたりが作中メンバーに似合いそうです。創業者の木村義久さんは伝説的なバーテンダーで、無言の接客と完璧な一杯にこだわり、静謐なバースタイルで多くの後進に影響を与えています。

●元町のアーケード街にある老舗喫茶店

「名物のホットケーキ」があるので、元町サントスがモデルだと思います。JR元町駅から100mくらい。

【4軒目】ALLIANCE GRAPHIQUE(アリアンス グラフィック)

元町にある立派な石造りの建物で「ビルヂング」のロゴがある建物は「海岸ビルヂング」だと思います。竣工は1911年。明治時代の近代建築を代表する建物のひとつで国の登録有形文化財に指定されています。

そのビルの裏側にある隠れ家カフェ。

こちらの「アリアンス グラフィック」が4軒目のモデルと思われます。フランスと日本のデザインが融合したアンティークな空間で、フランス人直伝の欧風カレーや多彩なドリンクが楽しめます。夜のバーも人気。

気になった部分を深掘りしてみた④

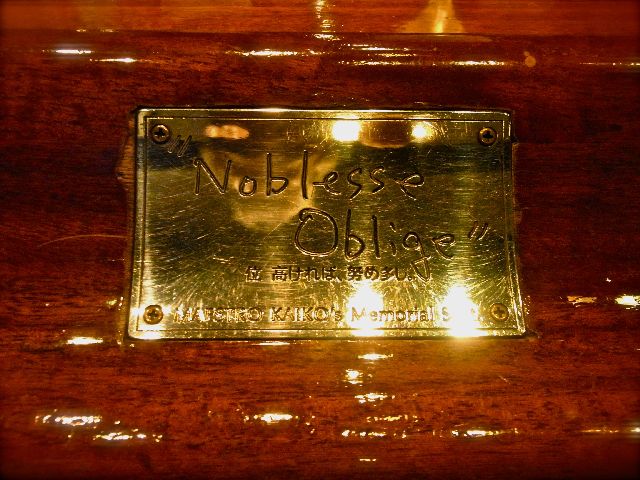

●有名作家のメモリアルプレートがある赤坂のバー

赤坂のBar Kokage(コカゲ)がモデルのようです。小説家・開高健が通ったバーとして知られ、L字カウンターの奥から2番目の席には開高健の筆跡で彫られた「Noblesse Oblige(位 高ければ、務め多し)」のプレートがあります。

●多聞が聞いた「Bフラット」の音

B♭はブルース進行やジャズスタンダードに多く使われ、B♭のキーに慣れていることはジャズ演奏者の基本スキルであり「基準点」「共通語」のような存在とされています。

●東京文化会館から飯倉片町の交差点

上野から飯倉片町までは距離11kmです。

それに対して、西片までは距離3kmと近いです。

【5軒目】珈琲館 神戸駅前店

神戸のしめくくりの店は、「珈琲館 神戸駅前店」がモデルだと思われます。

「文字盤が八角形の柱時計」はこれですね。確かに良い色してます。

気になった部分を深掘りしてみた⑤

●JR神戸駅のクラシカルな美しさ

現在のこの駅舎は1930年(昭和5年)に完成した3代目で、鉄道省の建築家・柴田四郎氏が設計を担当。レトロモダンな外観が特徴的で経済産業省の「近代化産業遺産」にも指定されています。

●駅まで走るか

珈琲館 神戸駅前店からJR神戸駅までは80m程度で途中に信号の横断歩道あり。普通に歩くと70秒くらいなので、近いけれど傘があると助かる距離。

引き続き第五章も特定していきたいと思います

今回の「珈琲怪談Ⅳ」の神戸編も、特別な時間が過ごせそうな魅力的な喫茶店が選ばれていました。

「Ⅳ」は小説幻冬2023年1月~2月号に掲載されていたので今も営業している店ばかりですが、これまでの流れからすると今後いつ閉店になるかわかりません。

「行けるときに行く」というスタンスで、機会があればモデルとなった店に足を運びたいと思います。

引き続き、第5章以降も特定と考察をしながら楽しんでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

珈琲怪談

恩田 陸 (著)

続きの第5章はこちらです。