2月7日(日)、オンラインで「バーチャルアイスキャンディフェスティバル2021」が開催されました。

イベントでは山に関する講座やトークショーなどが行われたのですが、10時スタート~17時閉会という7時間みっちりのプログラム構成。

子どもの相手などをしながらだったので断片的にしか見れませんでしたが、「イベントに立ち会った感」は十分感じられました。ブログで内容をリポートしつつ、印象的だった点や学びになった点などを記録したいと思います。

目次

オープニング

オープニングの司会進行は、赤岳鉱泉に出向中の槍平小屋・槍ヶ岳山荘の沖田拓未氏と、ランドネ編集長の佐藤泰那さん。

沖田氏とは大阪在住時代から交友があり、妻と「MCやってはる~」といいながら見ていました。こういうイベントではよくプロの司会者が登場して軽妙なトークで盛り上げたりしますが、山の関係者によるアットホームな雰囲気が逆に良かったです。

登山女子向け山岳誌・ランドネ編集長の佐藤さんはまさに「ランドネ」な感じのにこやかな人。話し方もやわらか。ランドネは毎号読んでいますが、登山女子を惹きつけるあの魅力的な誌面は「作り手の人柄」が出てるんだなと思いました。

赤岳鉱泉・行者小屋4代目当主の柳沢太貴氏が登場し、イベントの主旨の説明。クラウドファンディング・関係者への感謝や、新型コロナの逆風は苦しいがチャンスと思って活動していきたい、山小屋初のオンラインイベントを参加者と楽しみたい、などを述べられました。柳沢氏も「山の人」という感じの誠実さを感じる印象でした。

会場にはコロナ対策のアクリル板が配置され、出演者・関係者全員がPCR検査をしたそうです。

配信を担当されていたのは株式会社hatteさん、株式会社山と人さん。複数台のカメラ&音声・スイッチャー卓などを使用し、インターネットライブ生中継にありがちな機材トラブルもなく、展示会のイベントブースのようなスムーズさでした。

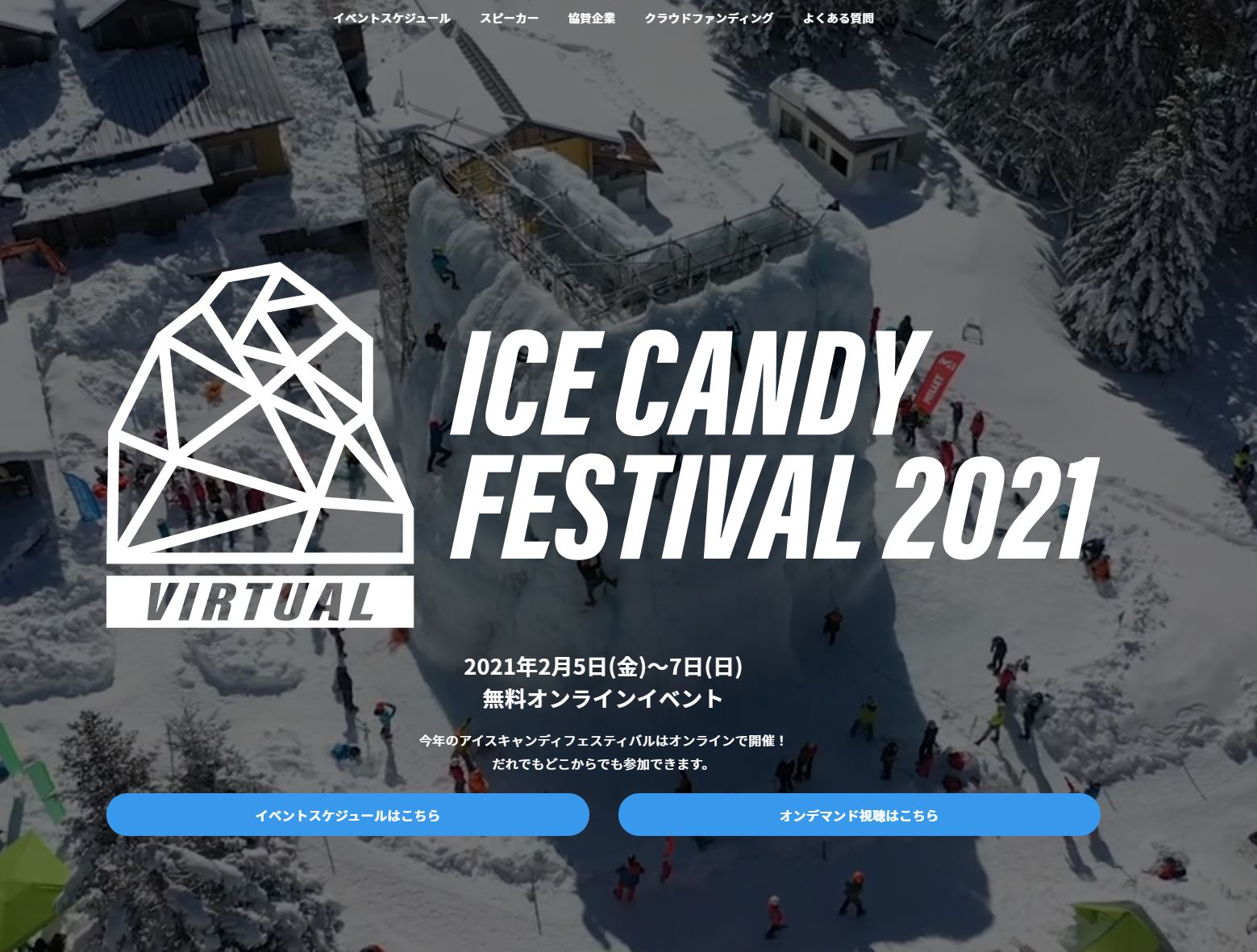

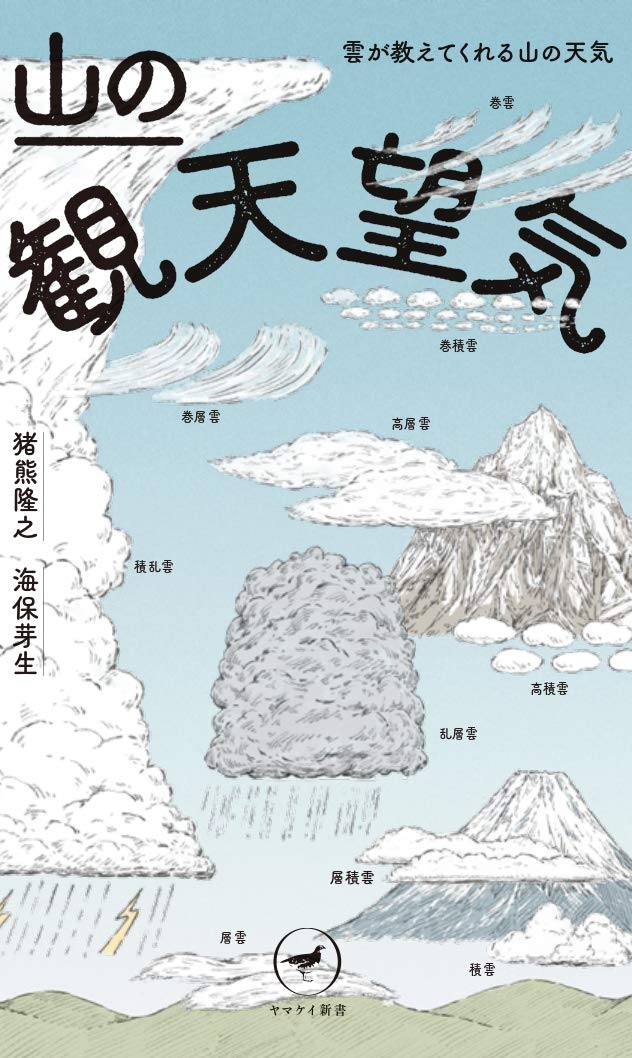

冬の八ヶ岳お天気講座

最初のコーナーは山のお天気講座。スピーカーは株式会社ヤマテンの猪熊隆之氏。

猪熊氏は山岳気象予報士で、国内唯一の山岳気象専門会社「ヤマテン」の代表取締役。

「世界の果てまでイッテQ」でイモトさんが安全に登れて絶景も撮れるアタック日を選定したり、三浦雄一郎さんや野口健さんの山の天気読みもされている、山岳気象の専門家です。

講座では、まず雪山の特徴について述べられました。冬山を知らない登山初心者向けの基本的な内容で、「経験者や登山店の人に相談してしっかり装備を揃えよう」とアドバイス。

猪熊氏の言葉で印象深かったのが「冬山はスパイスだ」。夏冬ともに登山にはリスクがあり、リスクがあるからこそ登山はワクワクする。人間は甘いものばかり食べると飽きるように、しょっぱいものや辛い物を食べたくなる。このスパイスがあることで登山の魅力が際立ち、雪山はとくにそのスパイスが多いとのこと。

その後、講座は「雪山における気象リスク」「冬山の難易度」「冬の八ヶ岳で多い気象遭難」「大荒れ(暴風雪や大雪)になる気圧配置について」と展開。

中盤からは山の天気の特徴と読み方について解説が続くも、次々と情報が押し寄せ全然消化ができず覚えきれない。

うろ覚えで雪山に臨むのも危ないので、冬山登山をするときは「山の天気予報 ヤマテン」に加入して雪山情報を得るのが良いなと感じました。料金は月額300円+税です。

■山の天気予報「ヤマテン」

https://i.yamatenki.co.jp/

なお、山の天気読みを自分でもある程度できるようになりたい人は、猪熊さんの本「山の観天望気」を買って勉強するのが良さそうでした。

ヤマケイ新書

山の観天望気 雲が教えてくれる山の天気

猪熊 隆之 (著) 海保 芽生 (著)

山岳遭難の現状と発生防止について

続いてのコーナーは「山岳遭難の現状と発生防止について」。スピーカーは長野県警察山岳遭難救助隊 茅野班 班長の竹内研人氏。

令和2年の長野県の山岳遭難は、発生件数は減って死亡率が増加。日帰り・低難度の山域で遭難件数が増えたのはまさしくコロナの影響なんだろうなと感じました。

コロナ渦の山岳救助も映像で紹介。こちらはyoutubeにもアップされています。

長野県警察公式チャンネル

山岳遭難救助活動における新型コロナウイルス感染防止対策

コロナ前より救助に時間がかかるので、助かっていた命が助からない可能性も。救助隊員に負荷をかけないように、より一層の慎重さで山に行かないといけないなと思いました。

その後、遭難防止についてのお話に。「ネットで報告される登山情報は成功体験(主観情報)が多く、情報発信者とは体力も経験も天候状況なども異なるので、あくまで参考に」と注意をうながしていたのが印象的でした。地図の距離・標高差、山地図のコースタイムなど客観的な事実情報をもとに計画してほしいとのこと。

確かに今の時代、ネットの山行記録を見て登山計画を考える人は増えていると思います。私もよく利用していますが、自分自身の体力の見極めには注意しないとなと感じました。コロナ自粛でかなり体力は落ちているので、コースタイムを大きく下回りそうな気がします。

冬山・アイスクライミングでの事故事例・注意事項のパート。印象に残った学びは、「滑落停止は最初の5mで決まる」「冬山ではトレースを100%信じず、自分で地図やGPSを見てこまめに確認する」「水分・エネルギーを取らないと低体温症になりやすい」「低体温症は震えが止まってしまうと危険なレベルになった証拠」「遭難したときの救助の電話は最後の手段にしない。救助準備にも時間がかかるため、余裕のあるうち・電波の繋がるうちに電話をして指示をもらったり相談すると良い」「遭難した場所で携帯の電波が届いていたなら動かない」「携帯で緯度経度が出せるように練習しておく」「救助までの準備に時間がかかるので午後3時までに救助要請する」などでした。

冬山登山者が入るべき保険と冬山での保険金支払い事例

登山をするうえで気になる山岳保険の話、スピーカーはやまきふ共済会の井関純二氏です。やまきふ共済会は「きふ(寄付)」と名がついている通り、会費の一部を登山道整備や救助費用・コロナの影響を受けた山小屋・山岳協会などに寄付されています。

山岳保険で気になるのが「ピッケル等を使用する山岳登はん等」がどこまでを指すのかという点。山岳登攀用の保険はワンランク高額になります。軽アイゼンレベルの登山は「山岳登攀」に該当するのでしょうか。

井関氏によると、明確な線引きはできず事故の発生個所で判断するそうで、「夏山の雪渓やスノーシューは登攀に該当しない」「赤岳鉱泉・行者小屋までの雪道レベルは登攀に該当しない」「アイスキャンディ―に登るのは登攀に該当する」「冬の赤岳山頂までは登攀に該当する」とのこと。(※やまきふの場合)

他に学びとしては、「凍傷・靴擦れなどは対象外」「パーティーで遭難したとき救助費用負担は人数割り。救助費用14万円で7人中1名が保険に入っていた場合は7で割って補償額は2万円」「どこの保険のどんな内容の保険に入っているかを家族に伝えておく」など。

なお、やまきふ共済会さんのお話で感銘を受けたのは、「警察が出動すると保険会社の負担は0円で費用は県が負担することになる。なので、県に寄付をする」とおっしゃったところ。

■やまきふ共済会

https://www.yamakifu.or.jp/

アイスキャンディができるまでの動画

赤岳鉱泉の人工氷壁・アイスキャンディができるまでのショートムービーを公開。解説は赤岳鉱泉・行者小屋当主の柳沢太貴氏。

国定公園内に建設するため、国などの許可が必要。夏に申請して秋から組み立て。土台の水平を出すのが難しい。鉄パイプを組み合わせ7段15mの足場を組んでいく。11月から放水して凍り始め、12月末にオープン。

毎年名前が付けられ、今年は「KIYOTA PEAK(キヨタピーク)」と命名。アイスキャンディを最初に作った職人の名を、原点回帰の意味を込めて付けたのが由来。

登山YouTuberかほ アイスクライミングに初挑戦!

【youtube】かほの登山日記 赤岳鉱泉でアイスクライミング初挑戦

登山女子YouTuberのかほさんが動画で登場。このコーナーのアイスクライミング挑戦動画はYoutubeでも公開されています。

イベント用では、美濃戸山荘から赤岳鉱泉までの道中の様子、アイスクライミングの準備や登り方などを細やかにレポートされていました。

近藤謙司・佐々木大輔がご案内~世界の山々

国際山岳ガイド・近藤謙司氏による世界の山についてのお話。聞き手は株式会社フィールド&マウンテンの山田淳氏&team KOI(こい)メンバーで、総勢7名による座談会でした。Web会議サービス・Zoomでの収録動画、撮影日は昨年12月です。

近藤謙司氏は国内外の登山ツアーを企画運営されていて、エベレスト7回を含め8000mの遠征登山を19回以上、マッターホルン80回以上、アイガーは25回以上のガイド登山を実施。2013年には七大陸最高峰登頂をガイドとして達成されています。

team KOIは、新型コロナウイルスの流行・登山自粛を機に今後の登山活動の未来を考えるべく結成。メンバーは山岳ガイド・医師・山岳旅行ツアー会社・山小屋事業者・登山メディア編集長など。山田淳氏は「七大陸最高峰最年少登頂記録」を保持していたアルピニストで、聞き手として十分の知識と経験・実績をお持ちです。

七大陸の最高峰・セブンサミット登山について近藤氏が解説。印象的なお話を箇条書きすると、

・ビンソンマシフ登山は高コスト。南米からチャーターする飛行機が1機1億円、その料金を参加者でシェア。

・お客をエベレストに登らせる前に「別の8000m峰に登っておいて下さい」と指示する。

・キリマンジャロは規則で5日以内に出ないといけない、スケジュールはややタイト。

・アコンカグアのベースキャンプのテント村では画廊やカフェも営業されている。

・アコンカグアの山頂はつまらない。岩やがれきだけで何もない。最近ようやく証明書を作るようになった。

・南極のビンソンマシフは体力と財力が要る。アイゼンなどの金物を装備・携帯したまま乗っていい特別な軍用機で行く。コクピットに「カダフィ大佐ありがとう」の文字。

・南極登山は「水を作る人生」。朝から晩まで水を作る。

・ビンソンマシフの山頂には鉄の瓶があり、中には登山家・田部井淳子さんのサインが入っている。

・デナリ登山では参加者に「60kg背負って頂きます」と伝える。

・エベレスト登山は現在中国との問題でチベット側からは行きにくい。ネパール側からがメイン。

・エベレストのクレバスはハシゴを横にして橋にして渡る。過去、一番長かったのが7連~8連ハシゴ。ハシゴ同士をヒモで縛ってつなげてるだけなので怖い。

など。聞いていてワクワクする貴重なお話が伺えました。

■アドベンチャーガイズ

https://adventure-guides.co.jp/

後半に続きます。

まとめていたら思いのほか長文になってしまいました。ここまででイベントスケジュールは前半部分が終了。後半からは後日追記します。