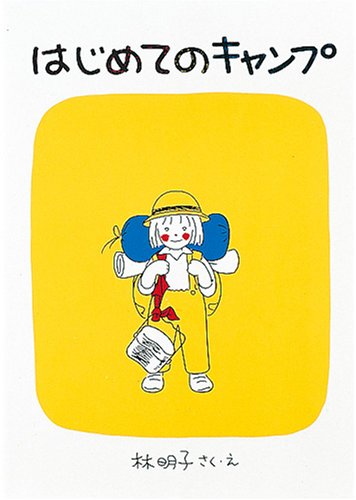

人気絵本作家・林明子さんの「はじめてのキャンプ」。初版は1984年。林明子さんは「はじめてのおつかい」の絵本でも有名です。

キャンプ体験を通じて5歳くらいの女の子が成長していく素晴らしいお話なのですが、キャンプの常識・マナーについて「時代の変化」を感じる内容でした。

どんな点が気になったのか、ご紹介したいと思います。

目次

「初めてのキャンプ」のあらすじについて

福音館創作童話シリーズ

はじめてのキャンプ

林 明子 (著・イラスト)

まずはこの本のあらすじを簡単にご紹介します。

なほちゃんは、大きい子たちにまざって、ひとりでキャンプに行きたいといいました。みんなは口ぐちに「小さい子にはできないよ! 」といいます。なほちゃんは大きい子たちに負けまいと、重い荷物もひとりで背負い、まきを集め、懸命にがんばります。おいしいごはんを食べて、一日が楽しく過ぎていきます。夜、テントでこわいお話をききますが、なほちゃんはひとりでおしっこに行くことができました。「ちゃんとキャンプできたよ! 」

このキャンプで小学生4人となほちゃんを引率したのが、ともこおばさん。なほちゃんの家の隣に住んでいる、見た感じ30~40歳の人です。

ともこおばさんがリーダーとなりキャンプイベントが進んでいくのですが、「これは今のキャンプ事情と比べると問題かも」と思えるシーンが7か所ほどありました。

順にご紹介していきます。

「初めてのキャンプ」を読んで感じた違和感・問題点

1.その場所はキャンプをしていいエリアなのか?

メンバーは「かわら」に到着し、テントを張ります。

日本の河川法という法律では、河原や河川敷では自由にキャンプして良いとされています。

ただし、昔と違って今は管理者の自治体がキャンプやBBQ・火気の使用を条例で禁止している場所が多く、キャンプ適地を探すのが大変。

所有者がいる土地の可能性もあるので、トラブルを避けるためにキャンプ場を利用するのが安心です。

2.川の水で米を洗っていいのか?

31ページ、小学生メンバーのあきちゃんが川のそばで飯盒の米を研いでいます。

もし川の水に大腸菌などの細菌がいたとしても、煮炊きの際に1分程度の煮沸を行なえば殺菌は可能です。

ただし、上流に工場やトンネルなどがあってヒ素・アルミニウム・鉛などが含まれていれば煮沸だけでは毒素を除けません。

舗装路もないような山深い場所の川なら飲み水に使えるかもしれませんが、現代では何らかのリスクがあります。

できれば食事に使う水は持参するのが安全です。

精米 北海道産 無洗米

ななつぼし 5kg

3.カレーを食べた食器を川で洗うのはどうなのか?

42ページ。みんなでカレーを食べたあとに、このような記述があります。

それから かわで、おさらやおなべを あらいました。

いちいち「マナー講師の指摘」みたいに水を差して申し訳ないのですが、さすがに川で食器を洗うのはノーマナー行為です。

生態系に影響を与え・環境破壊につながる恐れがあるからです。

■バーベキュー後に川で食器を洗浄「想像力を育んで」身勝手な行為の代償とは(ライブドアニュース)

現代では野営での食器汚れはトイレットペーパーやウェットティッシュ・アルコール除菌スプレーなどで拭き取ってゴミを持ち帰るのが一般的。

なお、挿絵を見る限り食器は水洗いと思われます。17ページの荷物をまとめている場面で、タワシとスポンジのそばに洗剤は描かれていません。

カレーの油分だけでも環境に影響を与えてしまいますが、洗剤を使っていないのでまだマシです。

4.打ち上げ花火をしていいのか?

54ページ。

「しゅる しゅる しゅる しゅる、だーん!」

そらに はなびが あがりました。

キャンプの夜の打ち上げ花火。とても風情があって感動的です。

しかし残念ながら、ほとんどのキャンプ場では打ち上げ花火や音の出る花火は禁止されています。

公園や河川敷も今は「迷惑行為」として打ち上げ花火を禁止している場所が多いです。

本市では、都市公園内での打ち上げ花火については、条例(注)で禁止されている「他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること」に該当するため、啓発看板の設置により注意喚起を行っております。

Q :河川敷で花火をしたいのですが?

A :大和川河川敷での花火については、騒音に関して苦情が寄せられることがあります。特に夜中の打ち上げ花火等は、周辺住民の方にとって騒音公害となっています。

このため、河川敷での夜中の打ち上げ花火等については迷惑花火として禁止し、その旨の看板を掲げています。また、花火が草に燃え移り火事になることもありますので、注意してください。

作中では人家から離れているようなので迷惑行為には当たらないようですが、挿絵をよく見ると木々の近くで打ち上げ花火を行っているため山火事の危険性があります。

打ち上げ花火は制限やリスクがあるので、ダイナミックさは薄れますが手持ちの花火を楽しむのが今は適しているかと思います。

5.テント内でろうそくを裸で使うのはどうなのか?

56ページ。

それから みんな、テントにはいって、ろうそくが たてられました。

おそらく作中のテントは時代的にコットン(綿)製。ロウソクが倒れても生地が焦げる程度で済むとは思いますが、今はほとんどのテントが軽量なナイロン製のため火が付けばたちまち炎が燃え広がるという弱点があります。基本的にテント内は火気厳禁です。

ともこおばさんは懐中電灯を持ってきていて、怖い話をするための演出でロウソクを使ったようです。安全性を高めるためにせめてキャンドルホルダーなどを使いたいところです。

スノーピーク(snow peak)

キャンドルホルダー ゆき/はな/もみじ

6.トイレ用テントを用意したほうがいいのでは?

なほちゃんは夜中にトイレにいきたくなり、おばさんに声をかけるも起きず、ひとりでテントを抜け出します。

78ページ。

なほちゃんは、いそいで ちかくの くさむらに しゃがんで おしっこをしました。

キャンプ場でときどきみられる立ちション行為。酔っぱらってトイレまで行くのが面倒になって事に及ぶケースなどがあり、たびたびSNSやブログでノーマナー行為だと指摘・非難されています。

よく知られていた「小便は樹木類の肥料となる」は誤りで、発酵させていない小便は植物を枯れさせることが多いそうです。そのため、自然保護の観点からも野トイレは非推奨。

wikipediaの「屋外排泄」の項目には、このような記述がありました。

かつての日本でも、庭で小さい子に排尿させることは当たり前に行われてきた。これは当時、布おむつが使われていたため洗う手間を省くためでもある。子供がトイレやおまるで排泄することに恐怖心を抱いているときに、行わせることもあった。

1984年当時はまだおおらかで、今のように規制やマナーでガチガチに縛られてなかったのだと思います。

現代の野営キャンプで推奨されているのは携帯トイレの持参。作中のようなトイレの無い場所でのキャンプでは簡易仮設トイレを作るのが理想的です。

ハイマウント(HIGH MOUNT)

簡易トイレ

BUNDOK(バンドック)

プライベート テント UV NT-51UV

7.幼児を深夜にひとりで野外に放置していいのか?

86ページ。

なほちゃんが むちゅうで テントのなかに にげこむと おばさんの やさしいこえがしました。

「なほちゃん えらかったわ、もう いちにんまえ、ひとりで おしっこに いけたものね」

ともこおばさんはなほちゃんを甘やかさず、わざと起きずにテント内で待っていたようです。

ただ、この幕営地には近くに川があります。5歳くらいの幼児が何らかのきっかけで川に入って流されたらどうするつもりだったんでしょうか。帰り道がわからずに戻ってこれなくなる可能性もあります。

こどもキャンプの引率責任者としてその判断はどうなんだ、せめて隠れてついて行ったほうがいいのではと思いました。

ひとりでやり遂げた達成感も大事、マナーや安全も大事

以上が気になった点です。めんどくさい言いがかりをつける人みたいなチェックをしてしまいました。

読み返すと、全体的に38年前と今とでキャンプの常識や子育ての考え方が大きく変わったんだろうなと感じます。

特に強い違和感を覚えたのが、ひとりで野トイレに行かせる場面。小学1年生の子どもが行方不明になった「山梨キャンプ場女児失踪事件」が連想され、こどもを目の届かない場所へひとりで行かせる行為を「いちにんまえ」と美談にするのは難しいのではという思いがあります。

また、トイレでいえば「子どもをひとりで公衆トイレや商業施設のトイレに行かせない」のは防犯のための推奨事項となっています。

トイレは一人では入らない

女の子だけが狙われると思うのは間違いです。男の子も注意しましょう。特に、商業施設のトイレ内における犯罪が発生しています。

子どもの自主性に任せて子どもを成長させるのも大事。その反面、注意力や判断力が未熟な子供を悲しい事故から守るのも大事。

昔のキャンプののびのびとしたおおらかさを感じつつ、過保護と放任の良いバランスはどこにあるのかを自問する。

「はじめてのキャンプ」、色んな意味で学びのある絵本でした。

福音館創作童話シリーズ

はじめてのキャンプ

林 明子 (著・イラスト)

キャンプのあやしいルール真相解明

−根拠のない思い込みにサヨウナラ−

山口健壱 (著) 2022/3/22

グルマンディーズ

防犯ブザー・アラーム レッド